Spaghetti alla Norma, fuori norma

Talvolta l’ho preparato anche con le melanzane cotte in forno e poi passate nel sugo.

Alcuni raccontano che la ricetta vide la luce proprio al ritorno di Vincenzo a Bellini a Catania, dopo il clamoroso fiasco della prima della Norma al Teatro alla Scala di Milano. Il compositore era tornato abbattuto e sfiduciato nella sua città natale, quasi convinto di dover cambiare mestiere, quando gustò il piatto cucinato in suo onore da uno chef catanese. Ispirato, compose l’aria “Casta Diva”, la più celebre di tutta l’opera, decretandone il successo nelle rappresentazioni successive. Quest’ultimo particolare però non trova conferma nella stesura dell’opera in quanto Casta Diva faceva già parte della prima partitura.

Si racconta però che la dicitura Pasta

alla Norma facesse riferimento alla soprano Giuditta Pasta, protagonista

eccellente durante il disastro della prima alla Scala.

Io ho realizzato la ricetta utilizzando i prodotti lucani che mi sono stati inviati per la partecipazione al concorso #IoChef, in

occasione del Convegno Nazionale dei Cuochi Lucani, quindi melanzane di Rotonda e CacioRicotta Lucano. Le melanzane di

Rotonda hanno molti semi, ma sono davvero perfette per essere fritte…se volete saperne qualcosa di più andate a leggere qui.

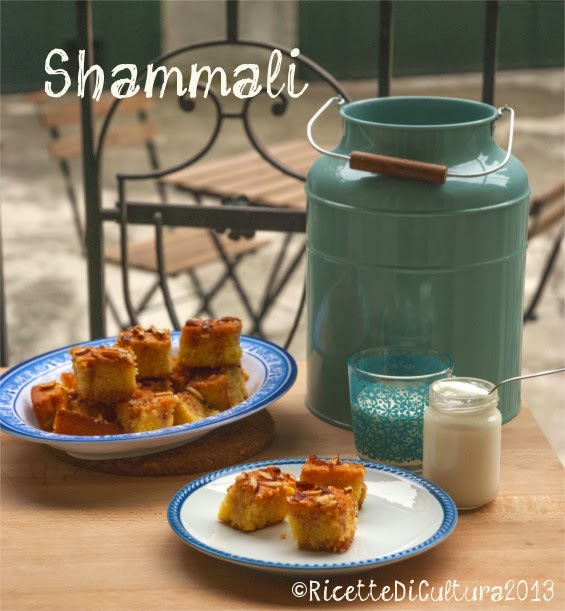

Shammali* cipriota per l’Abbecedario Culinario

buono). Aggiungiamo anche tahini sul fondo della teglia prima di

aggiungere la miscela.

»P { margin-bottom: 0

2 uova piccole (separati gli albumi montati a neve)

per lo sciroppo:

[fonti: ricetta da http://androulaskitchen.wordpress.com/2012/01/08/shamili/]

Il Roccolo e la carne piemontese a Busca

Il 14 settembre ho avuto la possibilità, grazie all’iniziativa di Terraviva, in occasione della Sagra del Toro allo Spiedo, di visitare Busca e le sue attrattive turistiche.

Avrò modo di parlarne più approfonditamente, ma non voglio perdere l’occasione di far conoscere, a coloro che ancora non ne hanno sentito parlare, un posto favoloso, ricco di fascino e magia, il Castello del Roccolo, che fu abitazione estiva di Roberto Tapparelli d’Azeglio e di Costanza Alfieri di Sostegno, nobili piemontesi di intelligenza e cultura.

Roberto, figlio dell’ambasciatore Cesare d’Azeglio e fratello maggiore del più celebre Massimo, viaggiò fuori dal Piemonte fin dalla tenera età, fin dalla permanenza a Firenze, quando aveva 10 anni, per poi vivere a Parigi, a Roma e nella parte più settentrionale della Germania, per poi tornare a Torino, nel 1813, dove conobbe e sposò Costanza, di soli tre anni più giovane, ed ugualmente colta ed illuminata, tanto da fondare nel capoluogo del Regno di Sardegna un salotto assai famoso e frequentato.

Nel 1821 i due coniugi, legati da amicizia anche al principe Carlo Alberto, parteciparono ai moti carbonari; una volta constatato il fallimento dell’insurrezione, pur non avendo responsabilità dirette, decisero di riparare all’estero soggiornando prima a Ginevra e poi a Parigi e qui fermandosi fino al 1826. Con il ritorno in patria suggerì a Carlo Alberto l’idea di creare un’esposizione peremanente dei tesori artistici collezionati nei secoli dalla Casa Reale. Il 2 ottobre 1832, grazie a quest’idea, vide la luce il nucleo originario delle raccolte della Galleria Sabauda di Palazzo Madama.

[fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_Taparelli_d%27Azeglio

http://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-taparelli-marchese-d-azeglio_%28Dizionario-Biografico%29/]

|

| L’ascesa al Castello |

|

|

| All’interno lo stemma dei Taparelli-D’Azeglio e il simbolico pavone |

|

| Uno dei trompe-l’oeil che, grazie ai giochi di luce, sembra ancora più realistico |

|

| La Cappella interna al giardino |

|

| I pavimenti, i soffitti stuccati, le pareti dipinte |

Arriva il blogtour: alla scoperta dei luoghi del #ReDolce

Cookies con riso croccante e la Vercelli Riso Expo 2013

La ricetta: Cookies con farina di farro e crunchy rice al lampone “Gli Aironi”

ingredienti:

100 g di farina 00

100 g di farina di farro

65 g di zucchero semolato

65 g di zucchero Muscovado

70 g di burro fuso

1/2 cucchiainodi bicarbonato di sodio

1 pizzico di sale

1 uovo piccolo

i semini di 1/2 bacca di vaniglia

crunchy rice Gli Aironi al lampone

Cheese 2013, non posso mancare!

I Laboratori del Gusto toccheranno moltissimi argomenti, dai

formaggi dell’arco alpino tra Italia e Francia, a quelli dei Pirenei;

viaggeremo dal Sudafrica alle Isole Britanniche (quando si parla di West

Cork, drizzo le orecchie) passando per il Comté del Jura e per lo

Stortignaccolo piemontese…

Immancabile poi l’appuntamento con i grandi ristoranti del territorio e con lo chef del QuoVadis di Soho, Londra.

Stay Tuned!!

Tortelli di melanzana di Rotonda e pane di Matera, al ragù di polpo con briciole croccanti di pane e peperone di Senise

Per elaborare una ricetta avevamo a disposizione questi prodotti, arrivati via posta:

Pane di Matera IGP

Olio evo di Oliva Majatica

Cacioricotta o ricotta lucana

Melanzana rossa di Rotonda DOP

Crema di melanzana rossa di Rotonda DOP

Fagioli di Sarconi IGP

Ceci neri di pomarico

Pomodoro secco Cietticale di Tolve

Ficotto di Pisticci

Peperone di Senise IGP.

pasta ripiena del nord Italia, ma con una sfoglia a base di solo grano duro

del sud si riempie e si condisce con i prodotti tipici della Basilicata e

viene impreziosita da un ragù dal sapore intenso a base di polpo. Le note croccanti sono date dalla mollica di pane di Matera fritta e dalle briciole di peperone di Senise IGP.

sale

per la sfoglia:

per la guarnizione:

1/2 fetta di pane di Matera da sbriciolare

1 peperone crusco

1 cucchiaiata di melanzane fritte in precedenza

Tolto il polpo dalla pentola, per eliminare la pelle più dura della testa e dei tentacoli più grossi, e l’ho tagliato a pezzettini piccoli.

Ho aggiunto un poco d’acqua al sugo e vi ho immerso una fetta di pane di Matera per ammorbidirla e l’ho tenuta da parte.

Ho mescolato nuovamente i pezzettini di polpo al sugo e tenuto da parte fino al momento di condire i tortelli.

Ripieno:

ho tagliato le melanzane a dadini, cosparse di poco sale e lasciate riposare per 5 minuti, mentre preparavo l’impasto per la sfoglia; poi le ho passate nella farina e fritte in olio di arachidi. Ne ho tenuto una cucchiaiata da parte per la decorazione, mentre ho mescolato le altre con la mollica di pane ammollato e sbriciolato e un cucchiaio di sugo del polpo.

Sfoglia di grano duro:

ho messo la semola sulla spianatoia, con un pizzico di sale, ed ho aggiunto acqua tiepida mescolando prima con una forchetta e poi con le mani fino ad ottenere un impasto consistente, lavorabile, ma asciutto. L’ho fatto riposare mentre friggevo le melanzane e ultimavo il ripieno.

Ho steso la sfoglia sottile con la macchinetta e vi ho ricavato dei cerchi da 8 cm di diametro.

Ho formato i ravioli con questo metodo:

Finitura:

Ho rotolato in un padellino alcune briciole di mollica di pane di Matera in un cucchiaino di olio di Majatica fino a che non era croccante.

Ho cotto i tortelli in acqua bollente e salata e li ho conditi con il ragù di polpo, rotolandoli in una padella larga, con delicatezza per 1 minuto, aggiungendo un filo di olio di majatica per inumidire.

Ho completato il piatto con briciole di pane di Matera fritto in padella, le melanzanine tenute da parte e un peperone crusco sbriciolato.

Con questa ricetta, come detto sopra, partecipo al contest “Io Chef”

Parmigiana di melanzane o melanzane alla parmigiana?

città di Parma? O dalla parmiciana, che in Sicilia indica la persiana,

che ricorda coi suoi listarelli di legno sovrapposti il sovrapporsi di

strati di melanzane e condimento? Qualcuno dice addirittura che

melanzane alla parmigiana, si chiamino così perchè fatte con il

parmigiano…

se ne intende dice che la spiegazione etimologica più probabile sia

“melanzane cucinate all’uso della città di Parma”, dove nel Medioevo

nacquero le torte parmigiane, formate di tanti strati sovrapposti e

farciti. Come questa preparazione sia migrata da Parma fino in Sicilia attraversando secoli e reinventandosi con ingredienti nel medioevo ancora non conosciuti lascia indizi lungo lo stivale che assomigliano alle bricioline di Hansel e Gretel.

che ci si mette dentro molte regioni di mezza Italia se ne arrogano

l’invenzione. Ed è un po’ vero ogni volta: la melanzana petonciana lunga di Sicilia, la provola affumicata o la Mozzarella di Bufala, il salame di Napoli e qualche fetta di prosciutto cotto e persino una spolverata di Parmigiano, se non avete a disposizione il caciocavallo stagionato. Anche la Puglia e la Calabria ne preparano una loro versione…e, se l’avete assaggiata anche una sola volta nella vita, volete dar loro torto?

Melanzane alla parmigiana,

| « … e le farai friggere; e poi le disporrai in una teglia a strato a strato con il formaggio, basilico e brodo di stufato o con salsa di pomodoro; e coperte le farai stufare. » |

| [Ippolito Cavalcanti, “Cusina casarinola co la lengua napolitana, Cucina casareccia in lingua napolitana] |

Ed io dalla ricetta napoletana parto per la mia versione, dopo aver scartabellato in rete mille alternative…

La ricetta: Parmigiana di melanzane

3 melanzane lunghe medie

300 g di pelati

1 pezzo di salsiccia di Napoli

150 g di provola affumicata

2 fette sottili di prosciutto cotto

farina

olio per friggere

olio evo

sale

caciocavallo grattugiato grossolanamente (4-5 cucchiai)

4-5 foglie di basilico

Senza sbucciarle ho tagliato le melanzane a fette di 1 cm. Le ho salate e messe a perdere acqua sotto un peso.

Ho preparato il sugo, rosolando uno spicchio d’aglio in un pentolino con 4 cucchiai d’olio evo. Ho aggiunto i pelati tritati grossolanamente con coltello e forchetta. Ho lasciato cuocere per un po’, aggiungendo anche una foglia di basilico.

Ho asciugato le fette di melanzane con un panno pulito e ho messo l’olio per friggere a scaldare sul fuoco. Quando era caldo ho fritto le fette di melanzana, passando ognuna in un piatto di farina da entrambi i lati. Le ho messe a scolare un po’ d’olio su fogli di carta assorbente.

nelfrattempo ho tagliato il salame a dadini e la provola a fettine sottili.

Ho preso una padella del diametro di 22 cm. Ho unto il fondo e versato qualche cucchiaio di sugo.

Poi ho cominciato con uno strato di melanzane e a seguire gli altri ingredienti alternati, una volta il salame e una volta il prosciutto e uno strato sì e uno no il caciocavallo, riservando per ogni strato, però, sugo e provola. esaurite le melanzane ho coperto il tutto con il restante caciocavallo grattugiato e ho coperto.

A fuoco dolcissimo ho lasciato “pipiare”, ovvero ho lasciato che il coperchio si sollevasse leggermente per il vapore, per una decina di minuti, giusto il tempo che tutto il formaggio si sciogliesse.

Far raffreddare un poco prima di tagliare a fette. Si mangia tiepida (così si distingueranno tutti i sapori,), oppure anche fredda!

Blåbärssoppa, una zuppa di mirtilli dalla Svezia…di corsa…

un delizioso lax-pudding prima di controllare quale fosse la ricetta

riservata al blog ospitante l’iniziativa…era quella naturalmente, L come lax-pudding, ed ho dovuto cercare un’altra ricetta. Non che fosse difficile, ci sono diversi spunti, soprattutto tra i dolci, profumati di spezie, cardamomo e cannella in particolare.

|

| Cristiano II |

|

| Gustavo I Vasa |

Molini Bongiovanni – dal chicco di grano alla pagnotta Un visita ai Molini Bongiovanni di Cambiano

La visita è avvenuta a luglio e già tempo fa ho pubblicato lo storify della giornata, ma da Twitter mi sono giunte richieste di raccontare qualcosina in più riguardo al corso di panificazione tenuto dal Maestro panificatore Giovanni Gandino.