Pane Naan per la B di Balarampur, India

cresciuti in India, è riassunta su tre linee:

<<

-Approccio esotico: si concentra sugli aspetti meravigliosi della

cultura dell’India. Il focus di questo approccio alla comprensione della

cultura indiana è quello di presentare il diverso, lo strano e come Hegel ha detto, “un paese che esiste da millenni nella fantasia degli europei.”

-Approccio di superiorità: essa assume un senso di superiorità e di

tutela necessarie per trattare con l’India. (…)

-Approccio curatoriale: si tenta di osservare, classificare e

registrare la diversità della cultura indiana in diverse parti

dell’India. I curatori non guardano solo alla stranezza, non valutano in

base alle priorità politiche, e tendono ad essere più liberi da

stereotipi. L’approccio curatoriale, tuttavia, ha una tendenza a vedere

la cultura indiana come più speciale e straordinariamente interessante

di quanto in realtà non sia.>>

Della mia idea di India restano i colori.

Ho deciso di partire dalle basi, dal pane, anche perchè con questo Naan è stato amore a prima vista.

Si gonfia nel forno caldo come un palloncino e una volta sgonfiato resta morbido. Spennellato di ghee o di più semplice burro fuso e insaporito da aromi è come una focaccia e può essere accompagnato a verdure oppure gustato da solo. Io ho scelto di aromatizzarlo al cardamomo e pepe nero, ma le alternative sono infinite. Qui ad esempio trovate quello di Tamara con il curry.

Ed ora la ricetta che è facilissima.

La ricetta: Pane Naan

225 g di farina

2,5 g di sale

10 g di lievito di birra fresco

60 ml di latte tiepido

30 ml di yogurt bianco

15 ml di olio vegetale (per me girasole)

1 uovo piccolo

per spennellare

30 g di burro fuso

pepe nero macinato al momento

cardamomo in polvere

Sciogliere il lievito nel latte appena tiepido. Setacciare la farina in una ciotola e poi aggiungervi latte e lievito, cominciando ad impastare, e proseguire con lo yogurt, l’olio, l’uovo ed infine il sale. Impastare finchè l’impasto non è soffice e liscio. Coprire la ciotola con pellicola e mettere a lievitare fino al raddoppio in un luogo tiepido.

Sgonfiare l’impasto. Accendere il forno a 230° e farlo scaldare con una teglia all’interno.

Nel frattempo dividere l’impasto in 4 pagnottine. Stenderle con il mattarello fino a formare una forma a goccia, spessa 0,8-1 cm.

Scaldare sul fornello una padella larga o da crepes.

Quando il forno è ben caldo, aprire lo sportello e velocemente depositare un naan sulla pastra, richiudendo subito. Il naan si gonfierà come un palloncino e dovrà cuocere per 4 minuti. Sfornatelo e deponetelo sulla padella rovente, per appena un minuto: si deve giusto colorare.

Ripetere l’operazione con tutti i naan, tenendoli poi al caldo sotto un panno.

Al momento di servire, meglio se tiepidi, spennellare con buro fuso (o ghee) e aromatizzare con pepe nero macinato al momento e polvere di cardamomo

Questa ricetta partecipa all’Abbecedario Culinario Mondiale per la B di Balarampur, India, ospitato dal blog di Cindy.

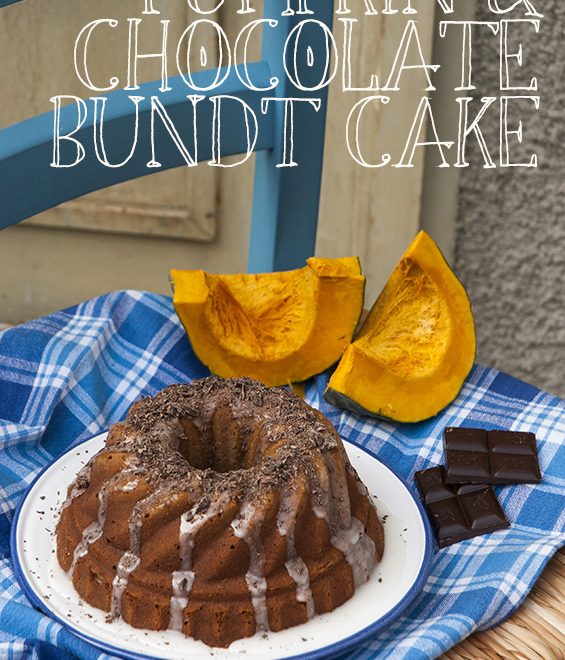

Pumpkin-chocolate Bundt Cake, la torta con zucca e cioccolato

|

| Raffaello e Giulio Romano – Mercurio nella Loggia di Psiche |

grandi scoperte, e in particolare nel XVI e XVII secolo, nelle nature

morte, anche se già nel 1517 Raffaello aveva immortalato la zucca nella Loggia di Psiche alla Farnesina,

sulla testa di Mercurio, al posto riservato, in altre occasioni, alla “cornucopia” e con il medesimo auspicio di abbondanza e fortuna al banchiere

senese Agostino Chigi, committente degli affreschi. I semi della zucca rappresentavano quello che per noi, ancora oggi, rappresentano le lenticchie o i chicchi del melograno a Capodanno: tanto denaro in arrivo. Un’altra

zucchetta fa capolino a destra tra le fronde con un evidente significato

un poco più scabroso… e da qui comprendiamo che a Raffaello e ai suoi

aiutanti piaceva scherzare e che con Agostino Chigi c’era, oltre al rapporto tra committente e artista, anche una goliardica amicizia.

|

| Da “Les Grandes Heures d’Anne de Bretagne” |

di un libro di preghiere: “Les Grandes Heures d’Anne de Bretagne”

illustrato da Jean Bourdichon tra il 1503 e il 1508; tra altri ortaggi,

insetti ed animaletti dell’orto, resi con un vivido realismo, gli

scargianti fiori di zucca gialli o bianchi e i frutti della pianta.

il caso del fiammingo Pieter Aetrsen e suo nipote Joachim Beuckelaer: le zucche presenti nei loro dipinti alludono ad una scena amorosa in secondo piano oppure alla fecondità del ventre femminile.

|

| Pieter Aetrsen – La fruttivendola |

|

| Joachim Beuckelaer – Mercato |

|

| Vincenzo Campi – Fruttivendola |

|

| Vincenzo Campi – Pescivendola |

In questa carrellata non poteva mancare l’Arcimboldo: nella raffigurazione di Vertumnus, alla zucca è assegnato il compito di rappresentare il torace, sede del cuore e di altri organi vitali.

|

| Giuseppe Arcimboldi – Vertumnus |

[fonti:

http://zuccanellorto.wordpress.com/category/storia-culturale/

http://www.stilearte.it/la-zucca-nellarte-simbolo-e-propiziatrice-di-prosperita-fecondita-e-ricchezza1/]

Coq au vin per la Borgogna e per il Calendario Culinario

So che l’ho già detto per quasi tutte le altre 10 regioni francesi attraversate quest’anno, mache devo fare? La Francia, al di là della celebre capitale, è davvero ricca di sorprese eccellenti.

Il Ducato di Borgogna era vassallo del Re di Francia, mentre la Franca Contea era assoggettata al Sacro Romano Impero. Esse furono però riunite nuovamente sotto un unico sovrano fino al 1477 quando furono definitivamente divise per ragioni dinastiche.

Se parliamo di patrimonio artistico è impossibile non pensare all’architettura cluniacense e cistercense, entrambe originate in Borgogna, e di cui un esempio eloquente sono le due abbaziali, patrimonio dell’UNESCO, Vézelay e Fontenay.

|

| Vézelay esterno |

|

| Vézelay interno |

|

| Abbazia di Fontenay esterno |

|

| Fontenay interno |

Date queste premesse per la Borgogna non potevo che scegliere un piatto in cui il vino fosse protagonista.

Il coq au vin, letteralmente gallo al vino è in realtà una ricetta contesa tra più regioni, Borgogna, Alsazia, Champagne e Auvergne.

Proprio dall’Alvernia proviene la leggenda secondo cui un capo della tribù degli Alverni, pur sotto assedio da parte dei Romani, mandò a Cesare un gallo combattivo ed aggressivo, come simbolo del coraggio dei Galli. Cesare, che non era privo di senso dell’umorismo, ma neppure di sarcasmo, gli restituì il favore inviatndolo a cena e servendogli il gallo cotto nel vino. Ora, non è questo il luogo più adatto a capire se i Romani utilizzavano questo tipo di cottura, ma certo con le carni tenaci di certi galli, era necessaria una lunga marinatura in un altrettanto forte vino rosso.

Per un galletto “moderno” o un pollo ruspante la marinatura di 48 ore pare forse un po’ eccessiva, ma di sicuro conferisce sapore ed aromaticità alle carni e contribuì a suo tempo a far diventare questo piatto uno dei preferiti dai francesi, anche da “esportare”.

Stendhal insegnò alla sua cuoca a preparare il coq au vin durante la propria permanenza in Brianza.

Georges Simenon, creò sul personaggio della moglie di Maigret la perfetta divisa dell’altrettanto perfetta cuoca casalinga francese, affibbiandole il coq au vin come sua ricetta meglio riuscita.

Ciambelle salate con Emmentaler DOP, cipolla e timo Golose ciambelle al formaggio, lo spuntino sostanzioso e perfetto

Read more

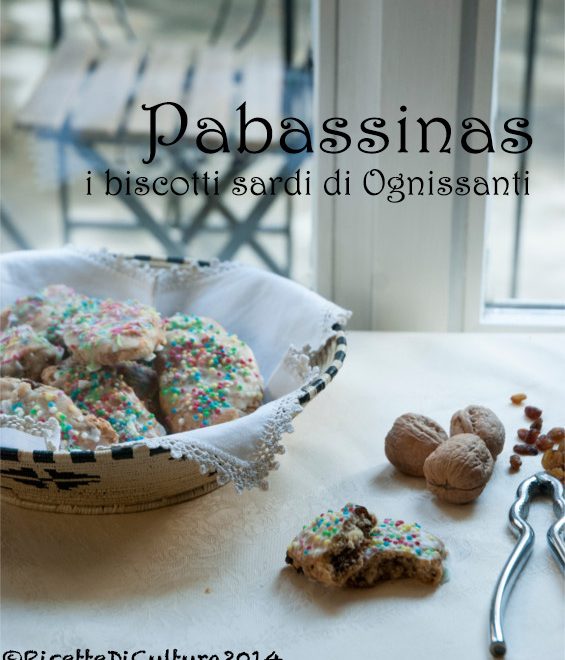

Pabassinas per Ognissanti

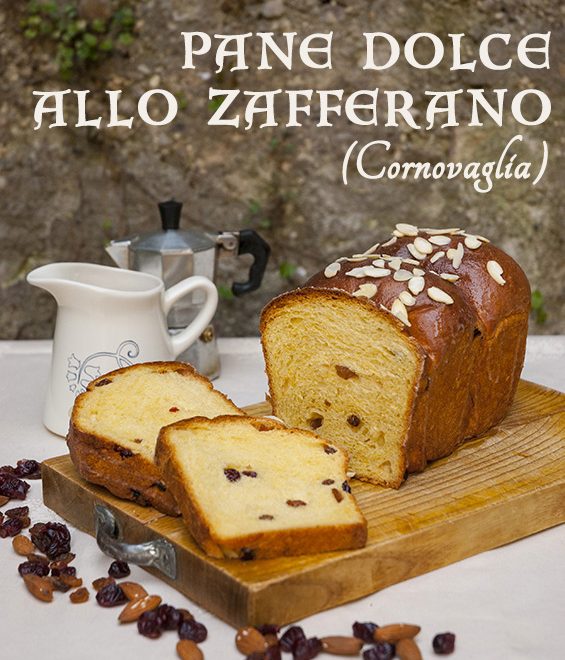

Pane dolce allo zafferano per Cerealia Wellness

Archestrato, cuoco e poeta greco, sosteneva che lo zafferano in un piatto lo rendeva “degno delle divinità immortali”, mentre i Romani erano soliti utilizzare la polvere dorata per preparare vini speziati e per nobilitare ulteriormente le già pregiate carni del pavone, con una salsa a base di zafferano, miele e nocciole.

Nel 1450 è ingrediente di ben 70 ricette di Mastro Martino di Como, il celebre cuoco della

famiglia Sforza, mentre a Venezia, nel momento più fiorente della Serenissima Repubblica, fu necessario istituire un ufficio dedicato esclusivamente ai commerci che riguardavano la preziosa spezia.

Il pane dolce della Cornovaglia è uno di questi. Un pane ricco, da giorni di festa, arricchito da spezie e frutta secca e colorato dal giallo dello zafferano che in Cornovaglia rappresentava un’importante coltura nel XVI secolo.

Alcune note sulla farina che ho utilizzato per questo dolce: si tratta di Cerealia Wellness.

Come si nota nel loro marchio coi tre mulini, Cerealia nasce nel 2013 dall’unione di tre impianti molitori tra Lombardia e Piemonte, Molino Fiocchi, Molino Saini e Molino Seragni, nati tra la fine dell’800 e gli anni ’30 del XX secolo. L’unione fa la forza e il fatto di avere tre impianti che lavorano in sinergia ha permesso a Cerealia di diversificare la produzione a seconda delle necessità ed esigenze e di prestare più cura al cliente e al prodotto finale che si vuole ottenere. Unire le forze in questo caso ha permesso di svolgere analisi sempre più approfondite, per garantire una qualità ineccepibile ed investire nella ricerca per prodotti all’avanguardia.

Così oltre alle farine ad uso professionale, apprezzate da molte aziende, nasce la farina Wellness. Cerealia Wellness si presenta ad occhio nudo come una farina bianca; in realtà essa è ricchissima di fibre, ma non contiene la parte più esterna del chicco, la vera e propria buccia che, avendo altissimi contenuti di lignina risulta più difficile da masticare ed è, a volte, irritante per l’intestino. Il contenuto di fibra, però, tolto il tegumento del chicco, è ugualmente molto alta, permettendo così un ridotto apporto di calorie e un sapore più pieno e gradevole.

Se avete ancora dei dubbi riguardo alla qualità di questa farina, pensate che la buccia esterna del chicco è quella che raccoglie tutti gli agenti atmosferici e le microtossine e quindi eliminarla rappresenta una garanzia per la salute, mentre il costo della Wellness, grazie alle tecniche approntate da Cerealia, resta comparabile con quello di farine tradizionali.

Qui i valori nutrizionali del prodotto:

http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/l_antica_magia_dello_zafferano_di_provenza_e_ritornata_realta

(ricetta rivisitata dal libro “Il Pane fatto in Casa”)

(per uno stampo da plumcake 20x10cm):

mandorle in lamelle

Salone del Gusto Off: scoprire l’Urban Farming a Torino #CoronaVerde e #UrbanFarming per Salone del Gusto

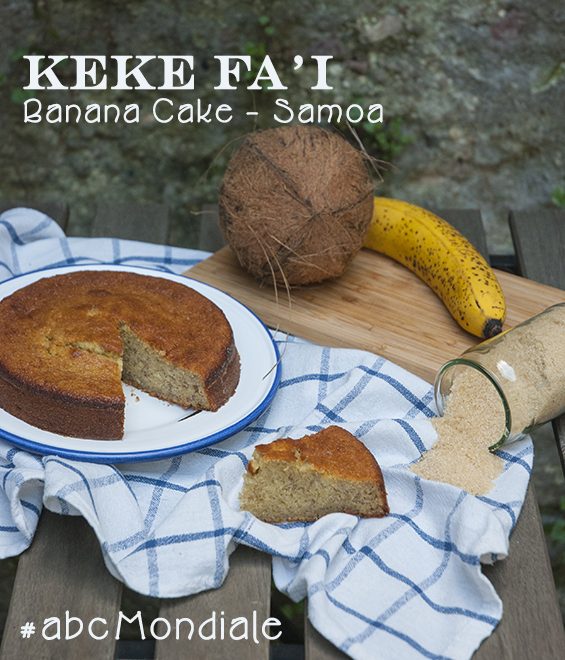

Keke fa’i per la A di Apia, Samoa

La ricetta: Keke fa’i ricetta tratta da Samoa Food leggermente modificata.

(per uno stampo piccolo da 18 cm)

1/2 cup di farina 00

1/4 cup di farina di cocco

1/2 cucchiaino di lievito in polvere

1 pizzico di sale

65 g di burro morbido

1/4 cup + 1 cucchiaio di zucchero di canna

1 uovo

i semini di un pezzetto di bacca di vaniglia

1/2 cup di banana molto matura schiacciata

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1/4 cup (scarsa) di latte

Imburrare e infarinare uno stampo a cerniera.

Scaldare il forno a 180°C.

Mescolare insieme farina, sale e lievito.

Lavorare il burro morbido assieme allo zucchero. Aggiungere l’uovo, i semini di vaniglia e infine la banana.

Aggiungere questo composto agli ingredienti secchi preparati in precedenza.

Sciogliere il bicarbonato nel latte caldo e poi aggiungere il tutto all’impasto.

Infornare per 30 minuti e fare la prova stecchino per valutare la cottura, prima di sfornare.

Panipopo per la A di Apia, Samoa

La ricetta: Panipopos ricetta tratta da Samoa Food

1 pacchettino di lievito di birra disidratato

2/3 di cup di acqua tiepida (fino a 1 cup, se impastate con la planetaria)

1/2 di cup di zucchero di canna grezzo

1/2 cucchiaino di sale

1 uovo (piccolo)

2 cucchiai di olio vegetale (per me arachidi)

circa 3 cup di farina tipo 0 (o un po’ di più, ma senza “asciugare” troppo l’impasto)

per la salsa di cocco:

200 ml di latte di cocco

200 ml di acqua

Far riposare per 10 minuti, poi coprire con pellicola e riporre in un posto caldo fino al raddoppio.

Questa ricetta partecipa alla raccolta dell’Abbecedario Culinario Mondiale:

Torta al miele e mandorle e l’inizio della “storia del miele”

Parliamo di miele. E non è mica cosa semplice… L’inchiostro in materia è davvero un mare, perchè il miele ha una storia lunga quanto il mondo.

un’età che va dai 20 ai 10 milioni di anni, e permettetemi di

sorridere su questa approssimazione di soli 10 milioni di anni. L’uomo

è comparso solo 1 milione di anni fa e da subito cominciò ad

approfittare di questa dolcezza di natura: questa è una pittura rupestre trovata nella zona di Valencia, in Spagna, che rappresenta un raccoglitore di miele, con accanto il favo e le api in volo che sembra raccontare nei dettagli una tecnica di raccolta utilizzata ancora oggi in India.

Io l’ho accompagnata con yogurt greco al naturale e mirtilli…ma era ancora settembre…naturalmente si presta a qualsiasi frutto di stagione

[fonti:

http://www.mieliditalia.it/index.php/mieli-e-prodotti-delle-api/miele/80136-il-miele-attraverso-i-secoli

http://www.placidasignora.com/2012/11/18/le-lacrime-di-ra-storie-proverbi-e-curiosita-sul-miele/

http://bifrost.it/ELLENI/2.Teogonia/06-Nascita_di_Zeus.html]