Tutta presa dalla smania di fare mammagatta, sono stata un po’ lontana dal blog e quindi mi trovo a dover rincorrere i tempi per partecipare ai contest che avevo segnato in agenda.

Assolutamente non potevo mancare all’appuntamento con il contest Bloggalline in collaborazione con Informacibo, per far conoscere La Cucina Italiana nel Mondo in vista dell’Expo 2015.

Ho scelto un pane – e di conseguenza un piatto – che mi ricordasse da dove vengo. Ho rispolverato le mie origini sarde e mi sono buttata, senza remore, nello sperimentare questo pane che mi ricorda le estati al mare di quand’ero ragazzina. Compravamo quello morbido, non ripassato in forno. Lo farcivamo di tonno o di formaggio e pomodori a fettine e poi lo arrotolavamo su se stesso, come se fosse un kebab. Lo adoravo; soprattutto adoravo quelle bollicine scure che vengono solo con il calore del forno a legna e che purtroppo non sono riproducibili con il forno di casa.

Per il contest ho preparato il pane e, dopo un primo tentativo un po’ più stentato, l’ho visto gonfiare davanti ai miei occhi proprio come un palloncino. Ho poi elaborato una ricetta tradizionale, il pane frattau, che fa ritornare morbido questo pane, bagnandolo con il brodo e insaporendolo con sugo di pomodoro e pecorino semistagionato, e di solito coronandolo con un bell’uovo in camicia.

Il termine carasau significa “biscottato”, ovvero cotto due volte. Le forme di pane, sottilissime, vengono impilate frapponendo tra loro uno strato di tela di lino o di lana, chiamato pannos de ispica o tiazas, poi vengono cotte ad una ad una in forno a legna, finchè il calore non le fa gonfiare come palloncini. Vengono poi estratte dal forno e divise in due strati, con un coltello molto affilato, badando agli sbuffi di vapore bollente che esce all’istante. I due sottilissimi strati ottenuti vengono ripassati in forno a legna fino a diventare croccanti.

L’eliminazione di ogni umidità permetteva una lunghissima conservazione e, cosa molto più difficoltosa con un pane normale, il sottile strato poteva essere reidratato con brodo o acqua per permetterne il consumo ai pastori che seguivano le loro greggi per mesi, senza mai tornare alla civiltà.

Fin qui ho descritto la procedura molto semplicemente, ma in realtà il rituale di produzione di questo pane coinvolgeva molte donne in una sorta di catena di montaggio con un nome preciso per ogni operazione che veniva compiuta.

S’inthurta, la fase che prevede l’impasto vero e proprio della farina con l’acqua dove è stato sciolto il lievito; la fase del cariare o hariare, ricorda l’aratura per la violenza con cui il pane viene impastato sul tavolo, anche molto a lungo finchè non diventa liscio ed omogeneo; poi il pane deve pesare, ovvero alzarsi, lievitare, in speciali conche di terracotta; sestare significa dividere: l’impasto viene suddiviso inporzioni uguali e poi messo nuovamente a riposare per completare la lievitazione.

Illadare significa stendere: le porzioni di impasto lievitato vengono appiattite con le dita e poi stese in cerchi – tundas – sottilissimi con l’aiuto di un piccolo mattarello. A questo punto ogni tunda viene depositata su una porzione di pannos de ispica che poi viene ripiegato sulla tunda stessa. I panni, che si conservano arrotolati, erano chiaramente tessuti a telaio ed arrivavano ad essere lunghissimi, anche dieci metri, per poter accogliere tantissime tundas e renderle trasportabili fino al forno a legna del paese.

Kokere è il momento della cottura, le tundas vengono deposte sul piano del forno a legna. Il forte calore le fa gonfiare e in questa fase diventano come palloni. Vengono tirate fuori dal forno e subito si sgonfiano. A questo punto un’altra donna si occupa di dividere le due metà, di fresare, una faccia sarà liscia, l’altra ruvida e rustica. Da notare che il verbo utilizzato per definire questa operazione evoca il nome delle friselle pugliesi, proprio perchè anche questi pani vengono divisi longitudinalmente a metà.

Le metà vengono poste sotto un peso, perchè non si curvino prima di essere nuovamente infilate in forno per pochi istanti; è la fase del carasare, ovvero della biscottatura.

I pani dopo questa fase sono croccanti ed hanno perso ogni traccia di umidità che potrebbe farli ammuffire.

Qui un video bellissimo che illustra tutto il procedimento:

[fonte per le fasi di preparazione: http://it.wikipedia.org/wiki/Pane_carasau]

Preparare questo pane in casa è possibile, pur scontrandosi con la difficoltà di un forno elettrico che non vi garantirà mai un risultato perfetto ma, vi assicuro, accettabile e molto soddisfacente.

Le cose importanti che ho imparato sono tre:

1. la stesura: deve essere davvero sottile;

2. la cottura: il forno caldo e chiuso fino al completo rigonfiamento;

3. l’impilamento: bisogna schiacciare le forme divise in due con un peso, altrimenti i bordi si arricceranno e curveranno come è successo a me.

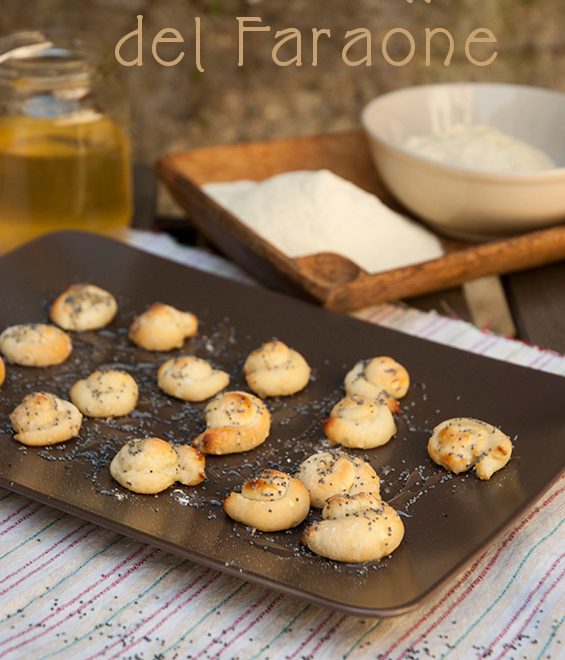

Non potevo che proporre anche un’idea di consumo per questo pane; il più tradizionale è il guttiau, insaporito solo con olio e sale, quello che vi illustro io è il

frattau.

Il pane

frattau, un tempo diffuso solo in Barbagia, è oggi diventato una prelibatezza per turisti. I suoi ingredienti semplici e la magia del pane spezzato fanno molto più di ricette complicate.

La ricetta: Pane carasau e frattau

per il pane*:

250 g di semola di grano duro

140 g di acqua a temperatura ambiente

3 g di lievito di birra

3 g di sale

per farlo diventare frattau:

pane carasau (1 sfoglia e 1/2 a testa circa)

300 ml di passata di pomodoro o polpa di pomodoro fresco a tocchetti

1/2 cipolla

sale

olio extravergine di oliva

erbe aromatiche

pecorino sardo tenero (una stagionatura che permetta di tagliarlo a fettine ancora umido, ma anche di grattugiarlo)

1 uovo in camicia a testa (per farlo in camicia potete seguire

questo procedimento)Preparazione del pane:

sciogliere il lievito nell’acqua, versarla nella farina e cominciare ad impastare, prima con una forchetta e poi con le mani. L’impasto sarà asciutto e compatto; aggiungere ancora il sale e lavorarlo a lungo sulla spianatoia, almeno dieci minuti o un quarto d’ora.

Mettere l’impasto a riposare nella ciotola al riparo da correnti. Dopo circa un’ora riprenderlo e dividerlo in 4 panettini. Arrotondarli bene e metterli a lievitare al coperto, sotto una pellicola, ben spolverati di semola perchè non si attacchino al tavolo o alla pellicola che li copre.

Quando sono raddoppiati di volume si possono riprendere e si può iniziare a formare le

tundas. Appiattire ogni panetto con il mattarello, schiacciando delicatamente e facendogli mantenere sempre una forma circolare. Il cerchio alla fine dovrà essere molto sottile e del diametro di circa 25-30 cm.

Stendere un canovaccio, spolverarlo di semola e deporvi il primo cerchio. Coprire con un altro canovaccio e procedere fino all’esaurimento dei panetti.

Accendere il forno a 220° e attendere il raggiungimento della temperatura. Infornare la prima

tunda, l’ideale sarebbe su pietra refrattaria, ma anche una teglia calda va benissimo. Richiudere il forno ed attendere che il pane si gonfi, ci vorrà circa 1 minuto.

***aggiornamento del 2 agosto: recupero dal cellulare la foto del pane in cottura…un palloncino perfetto!

Quando sarà ben gonfio aspettare ancora qualche secondo e poi estraetelo. In questo video Vittorio lavora a forno aperto, probabilmente il suo forno è molto più potente…quando io ho provato ad aiutare il pane a svilupparsi, come fa lui, ho ottenuto il risultato contrario…quindi sperimentate ma in linea di massima il forno deve restare chiuso. Mentre procedete con la cottura degli altri pani, iniziate a separare le due metà del primo, facendo attenzione al vapore che fuoriesce dall’interno. Una volta separate le due metà copritele con un canovaccio e schiacciatele con un peso.

A cottura ultimata procedete biscottando ogni cerchio per un minuto in forno caldo.

Preparazione del pane frattau:

preparate il sugo affettando finemente la cipolla, facendola dorare leggermente in due cucchiai d’olio ed aggiungendo poi la passata di pomodoro in conserva o fresca. Far cuocere ed insaporire il sugo e profumarlo con erbe mediterranee a piacere (basilico, maggiorana, timo, santoreggia…)

Ammorbidire circa 1 cerchio e mezzo per ogni commensare, prima spezzettandolo grossolanamente e poi inumidendolo di brodo o di acqua. Non inzuppatelo, però, il pane deve mantenere consistenza!

Disporre nei piatti il carasau umido, coprirlo con il sugo di pomodoro, facendone un paio di strati ed aggiungendo qualche sottilissima fettina di pecorino fresco.

Completare con l’uovo in camicia e una grattugiata finale di pecorino.

Servire subito.

Durante la fase di spezzettamento le bricioline piccole di pane non vengono gettate ma conservate per essere inzuppate nel caffelatte a colazione!

*ricetta del pane rivista e rielaborata da

qui

.

Con questa ricetta partecipo al contest La Cucina Italiana nel Mondo, lanciato in collaborazione con Bloggalline e Informacibo!

Salva